Hannah Höch

Dadaismus und fantastische Kunst

Einer der wichtigsten VertreterInnen der deutschen Moderne der 1920er-Jahre und der Berliner Dada-Bewegung, Hannah Höch (1889-1978), ist derzeit eine Ausstellung gewidmet, in der ihr Werk erstmals in Österreich präsentiert wird.

In der vom Zentrum Paul Klee in Bern in Kooperation mit dem Belvedere Wien gestalteten Ausstellung wird der Schwerpunkt auf ihre Fotomontagen gelegt. Zu sehen sind weiters eine Auswahl an Gemälden, Zeichnungen und Druckgrafiken sowie Archivalien aus dem Nachlass der Künstlerin.

Der Dadaismus war eine künstlerische und literarische Bewegung, die 1916 von Hugo Ball, Emmy Hennings, Tristan Tzara, Hans Arp und anderen in Zürich gegründet wurde. Zürich war zu dieser Zeit ein zentraler Sammelpunkt der künstlerischen Avantgarde, da dort KünstlerInnen aus verschiedenen Staaten, die nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs in die neutrale Schweiz gegangen waren, zusammentrafen.

Es waren KünstlerInnen, die den Krieg als Mittel der Auseinandersetzung ablehnten und sich gegen den Nationalismus und die Kriegsbegeisterung wandten. Aus dem Verständnis heraus, dass der Krieg alle Bereiche der Gesellschaft betrifft, wandten sie sich nicht nur gegen den Krieg, sondern auch gegen Kapitalismus, Konsumismus, Religion und die konventionelle Kunst und lehnten die von der bürgerlichen Gesellschaft definierten Werte und Normen ab.

Der Dadaismus verband unterschiedliche künstlerische Disziplinen wie Tanz, Musik, Literatur, Kabarett und bildende Kunst. „Kunst ist für uns kein Selbstzweck, sondern eine Gelegenheit zu echter Einsicht und Kritik an der Zeit, in der wir leben,“ schrieb der dadaistische Dichter Hugo Ball. Im Dadaistischen Manifest von 1918 heißt es: “Die Kunst ist in ihrer Ausführung und Richtung von der Zeit abhängig, in der sie lebt, und die Künstler sind Kreaturen ihrer Epoche. Die höchste Kunst wird diejenige sein, die in ihren Bewusstseinsinhalten die tausendfachen Probleme der Zeit präsentiert…“

Nach dem Ersten Weltkrieg fand diese Kunstbewegung in Deutschland, Holland, Paris und New York Verbreitung. Künstlerinnen spielten in der Kunstbewegung des Dadaismus eine wichtige Rolle, auch wenn sie heute neben den Namen von Hans Arp, Marcel Duchamp, Francis Picabia und Kurt Schwitters kaum mehr aufscheinen.

Zu den Künstlerinnen des Dadaismus gehörten Emmy Hennings, Literatin und Mitbegründerin von Dada in Zürich (siehe auch den Beitrag zu Frauen der Bohème), die Malerin und Tänzerin Sophie Taeuber-Arp, die Schriftstellerin und Objektkünstlerin Beatrice Wood, die Dichterin Mina Loy, die Zeichnerin, Kostümbildnerin und Puppenkünstlerin Lotte Pritzel, die Lyrikerin und Kabarettistin Marietta die Monaco, die Tanzpädagogin, Komponistin und Pianistin Suzanne Perrottet, die Malerinnen Suzanne Duchamp und Jacoba van Heemsbeck und die Schriftstellerin Céline Arnauld. Eine der zentralen KünstlerInnen der Berliner Dada-Bewegung war Hannah Höch.

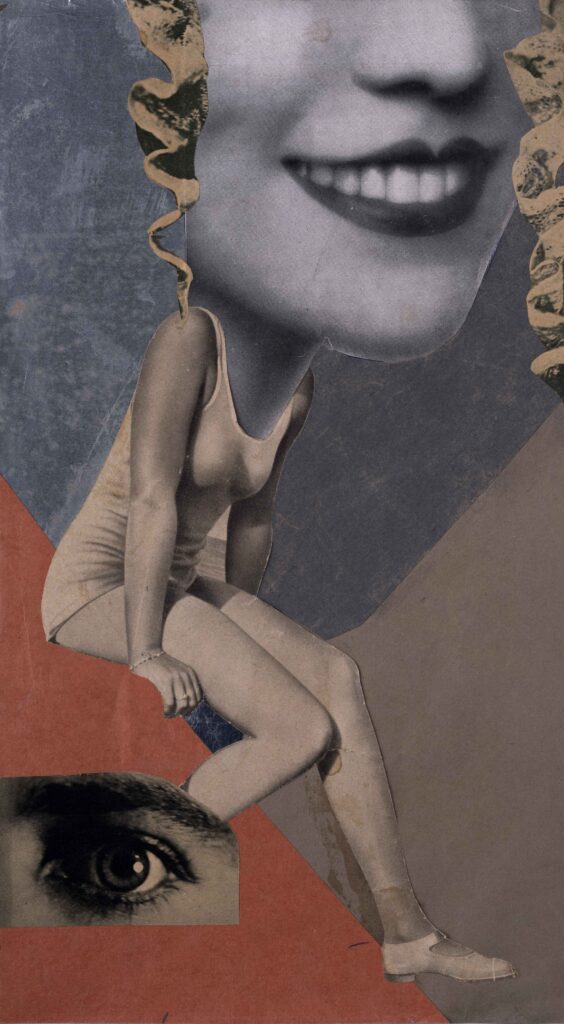

ifa Kunstsammlung. Foto: © Christian Vagt; © Bildrecht, Wien 2024

Sie kam 1889 als Tochter einer bürgerlichen Familie in Gotha (Deutschland) zur Welt. Ihr Schulbesuch endete allerdings vorerst mit ihrem 15. Lebensjahr, da sie sich nach dem Tod der Mutter um ihre vier jüngeren Geschwister kümmern musste. Erst im Jahr 1912 konnte sie ihre Ausbildung fortsetzen, zuerst in der Klasse für Glasgestaltung in der Kunstgewerbeschule Charlottenburg in Berlin. Nach einer Unterbrechung des Studiums durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs wechselte sie 1915 in die Klasse für Grafik und Buchkunst an die Schule des königlichen Kunstgewerbemuseums in Berlin.

Bereits während ihres Studiums lernt sie den Maler Raoul Hausmann kennen, über den sie in Kontakt mit dem Berliner Dada-Kreis kam. Gemeinsam mit Hausmann entwickelte sie die Technik der dadaistischen Fotomontagen. Als einzige Frau nahm sie 1918 an der ersten Dada-Ausstellung und 1920 an der Ersten Internationalen Dada-Messe in Berlin teil. Dadurch wurde ihr Werk auch über Grenzen Deutschlands bekannt.

In den folgenden Jahren entwickelte sie die Technik der Fotomontagen weiter und perfektionierte sie. Im Jahr 1924 konnte sie in Paris weitere Kontakte zum dortigen Dada-Kreis und mit ihm verbundener KünstlerInnen knüpfen. Von 1924 bis 1929 lebte sie in Den Haag, wo sie 1929 ihre erste Einzelausstellung hatte. Danach kehrte sie nach Berlin zurück.

Ihre Kunst ist in dieser Zeit in enger Verbindung mit der durch den technologischen Fortschritt entstehenden Massenmedien, wie illustrierten Zeitschriften und Zeitungen, Film und Werbung zu sehen. Tatsächlich hat sich Hannah Höch sehr eingehend mit den Werken der filmischen Avantgarde beschäftigt und die in illustrierten Zeitschriften zur Verfügung stehenden Bilder für ihre Fotomontagen genutzt.

Inhaltlich hat sie sich in ihren Werken in den 1920er-Jahren kritisch mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Themen befasst. Diese reichen vom Thema Hochfinanz und Kapital, Industrialisierung und Technik, über gesellschaftliche Zwänge, Rollenbilder von Mann und Frau bis hin zu Schönheitsidealen. Im Zusammenhang mit der Komposition ihrer Bilder waren ihr Rhythmus und Komposition und die Wirkung von Form, Struktur und Farbe wichtig.

Bereits zu Beginn der 1930er-Jahre wurde durch das Erstarken des Nationalsozialismus die Situation für die künstlerische Avantgarde immer schwieriger, viele der KünstlerInnen begannen aufgrund zunehmender Repressionen das Land zu verlassen. Ab 1933, mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten, galt die Werke der DadaistInnen als “entartete” Kunst.

Eine letzte große Ausstellung konnte Hannah Höch noch 1934 in Brünn/Tschechoslowakei machen. Aufgrund der politischen Umstände und einer schweren Erkrankung konnte sie ihre künstlerische Tätigkeit aber nur in eingeschränkter Form weiterführen.

ifa Kunstsammlung. Foto: © Christian Vagt; © Bildrecht, Wien 2024

Sie blieb in Berlin und kaufte ein kleines Haus im Berliner Außenbezirk Heiligensee, wo sie sehr zurückgezogen die Kriegsjahre verbrachte. In diesem Haus konnte sie auch ihre umfangreiche Sammlung an Dada-Materialien über die Zeit der nationalsozialistische Diktatur retten. Erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs konnte sie die Kontakte zu den KünstlerkollegInnen, die flüchten mussten, wieder aufnehmen und sich an Ausstellungen beteiligen.

Auch ihr Stil veränderte sich nach dem Krieg. Wie einige ihrer Kollegen wandte sie sich dem Surrealismus zu. Der Dadaismus hatte mit seiner Kunstauffassung den Weg für die Kunstform des Surrealismus bereitet. Unter Surrealismus wird eine Richtung moderner Kunst und Literatur verstanden, die das Unbewusste, Träume, Visionen und Phantastisches als Ausgangspunkt für künstlerische Produktion ansieht.

Hannah Höch bezeichnete ihr Werk nach dem Zweiten Weltkrieg als “fantastische Kunst”, in der sie sowohl abstrakte als auch gegenständliche Motive verarbeitet. Hannah Höch ist 1978 in Berlin gestorben.

Die Ausstellung ist im Unteren Belvedere noch bis 6. Oktober 2024 zu sehen!

Adresse: Unteres Belvedere, Rennweg 6, 1030 Wien https://www.belvedere.at/besuch/unteres-belvedere

Öffnungszeiten: täglich 10:00-18:00 Uhr; die Ausstellungsräume sind klimatisiert!

Katalog: Hannah Höch. Montierte Welten. Hg. Stella Rollig, Martin Waldmeier, Nina Zimmer. Verlag Scheidegger & Spiess, Zürich 2023